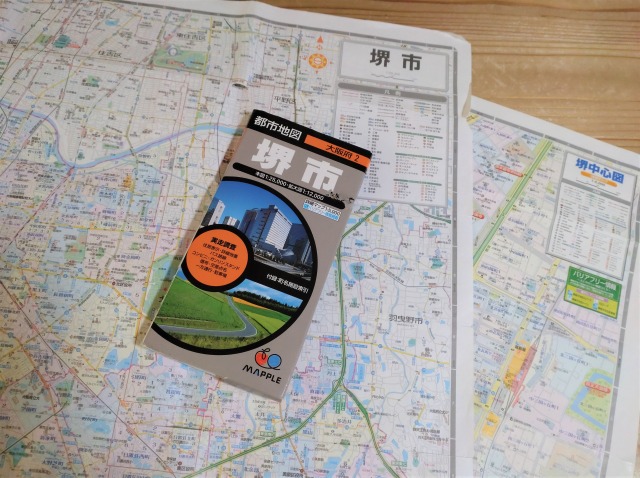

【結局、これは便利】紙の地図

堺市は意外と広いので、初めて堺市に住む方は、ひとつで良いので紙の地図があると便利です。

グーグルマップは本当に便利だと思いますが、広い範囲を見るにはちょっと不便なこともあるかなと思います。

なので、私は昭文社というところが発行している地図を愛用しておりまして、

「紙の地図とグーグルマップの併用がちょうどいい」

と思っています。

広げると大きな1枚の地図で見ることができる堺市の全体地図の他、主要部の拡大地図、中心部の詳細地図の3つの地図があり、町名から検索できる一覧も付いています。

上の写真は、2015年版の昭文社「都市地図 堺市」で、私がこれまでで最も使い込んだ地図です。

「この道路はどんなところを通り、どこにつながっているか見たい」

「駅と駅の距離感、位置関係を見たい」

など、スマホのグーグルマップと見比べたりしながら地図を広げ、何度も何度も使った地図なので、折れて破れてボロボロになりました。

市の全体地図と主要部の地図が表裏になっています。

広げるとタテ94㎝×ヨコ63㎝くらいになる大きな紙に地図が印刷されています。

堺中心部の地図は、タテ44㎝×横62㎝くらいの用紙に地図が載っています。

ばーんと広げれば道路がどこに繋がっているかよくわかります。

コンビニなどのチェーン店はロゴマークで示してあったり、大きな建物は敷地ごと描かれていたり、グーグルマップよりも分かりやすいところもあります。

この地図に限らず、1枚になった地図をひとつ持っておくと、カーナビやスマホ、PCとは違った形で頭に入れることができるので、あえて紙媒体の地図を持つのはおすすめです。

【知るとたのしい】世界遺産 「古墳群」

【堺市の住みやすさ・住み心地】のページでも少しだけ書いていますが、私は、堺市内では古墳がお気に入りです。

一般的には、まちなかで「緑があるところ」というと公園を思い浮かべる方が多いと思います。

ですが、堺では、まちなかで緑がこんもりとしていたら、古墳だということが多々あります。

【写真:初秋の仁徳天皇陵の外周(お堀)】

堺の古墳群は「百舌鳥・古市古墳群」として世界遺産に登録されています。

「ただ外から見るだけで面白くないなんじゃないの?」なんて悲しい質問を受けたこともありますが、そんなことはありません。

「外から見るだけ」だからこその魅力があるんです。

ひとつは、「想いを馳せる」ということです。

私が子どものころ、親戚が「仁徳天皇陵(大仙古墳)」の近くに住んでおり、親せき宅に行くたびに、父が運転する車の窓にへばりつくようにして、木々の隙間からお堀の奥へと目をこらし、

「お堀の奥には、昔に絶滅した生き物がまだいるかも」

などと想像を巡らせていました。

大人になった今は、

・千数百年も前の人たちが造ったこと

・その頃の風景

・千数百年もの間「これは●●天皇のお墓だよ」と語り継がれ大切に守られてきたこと

そういったものに、思いを馳せています。

古墳は、「宮内庁」と筆文字で書かれた木製の立派な看板を前に、中へと立ち入ることは許されていません。

日本近代史で最大の禁忌の秘密とも言われる「明治天皇すり替え説」もありますが、天皇家の歴史はベールに包まれています。

その謎や秘密を隠しているかもしれない場所を、【外から見るだけ】だからこそ、荘厳な存在感が守られていると思っています。

千数百年前から守られてきた場所で風や陽の光を感じる時間は、がんばる必要など無く、ただ穏やかな時が流れているように感じます。

古墳の周りは、遊歩道や、緑と水辺の公園のように整備されていることが多いです。

堺に住むなら、どうか古墳に行ってみてほしいなと思います。

古墳群は世界遺産です。

せっかく堺に住んでいるので、私ももっと知りたいと思っていますし、もっと多くの方に知ってほしいなとも思っています。

古墳のガイドブックもあります。いざ読んでみると楽しいので、ぜひご一読ください。

※とくに「ザ・古墳群」は、写真や図が多くて分かりやすくておすすめです。

スタンプラリーのように古墳を巡りたくなるかもしれません。

※「よみがえる百舌鳥古墳群 失われた古墳群の実像に迫る」は、 昭和の戦後開発で古墳がどんどんと破壊されていく中、 調査と保存運動に尽力した方の著書です。