地名の由来を調べてみると、その土地や地域の歴史、風土が見えてきます。

堺市では、地形、人名、伝説、いろいろな物から付けられた地名が今もたくさん使われています。

なかには、当初の漢字から転じて別の漢字に置き換えられたところも。

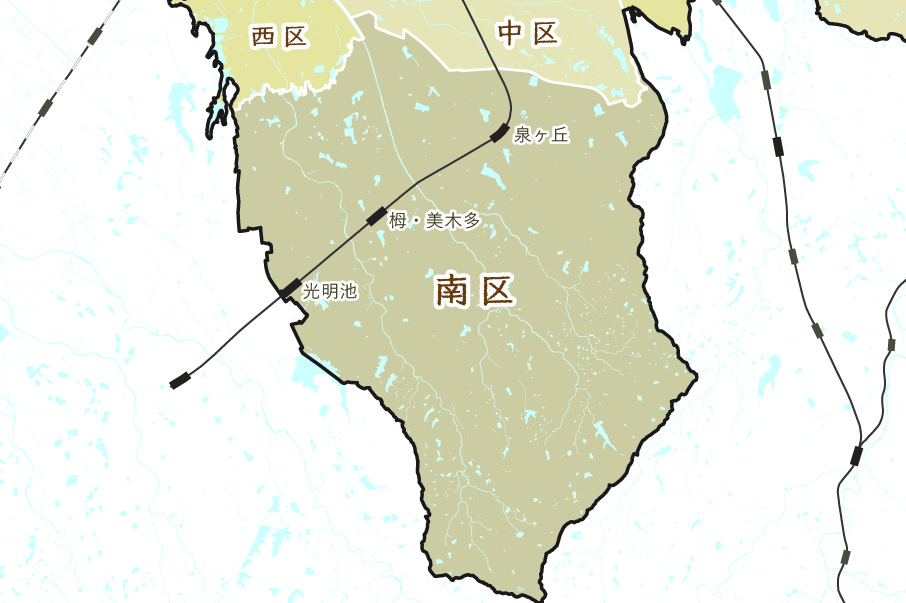

コラムでは堺市内の地名の由来を区別にご紹介していきますが、こちらは南区編です。

他の区の地名由来のページは、こちらのリンクからどうぞ。

堺区 北区 東区 中区 美原区 西区

昔の南区

泉北ニュータウン造成のとき、500以上もの窯跡(かまあと)や、おびただしい数の須恵器(すえき)が発見されました。須恵器は瀬戸、信楽、備前など、よく知られた陶器の源流ですが、泉北丘陵はわが国の須恵器発祥の地として知られています。

5世紀に、朝鮮半島からの渡来人によって、それまでの赤茶色のもろい土器とは違い、ロクロを使い、窯で高温に焼く、灰色で硬い土器、須恵器を作る技術が伝えられました。日本で須恵器が作られ始めた頃の窯跡は、西日本各地でも見つかっていますが、400年以上にもわたり焼き続けられたのは、堺の泉北地域だけです。

『日本書紀』に見えるこのあたりの地名である「陶邑(すえむら)」から陶邑窯跡群と名づけられたこの遺跡は、800基近くの窯跡がある、日本最大級の須恵器生産の遺跡です。付近には、「陶器」の地名もありますが、この地には須恵器生産にまつわる地名が数多く残っています。

土地の歴史がわかる!地名の由来【南区編】

上神谷(にわだに)

古い時代には神のことを「みわ」といい、神が降りてこられた伝説があるこの地域は「上神郷」(かみつみわのさと)と呼ばれ、「みわのさと」が「にわのさと」となりました。

明治22年の町村制で北・中・南の上神村(にわのむら)に分かれますが、明治27年には、同じ谷筋にある村だからと合併して、上神谷村(にわだにむら)となりました。

福泉(ふくいずみ)

福泉は、現在の南区と西区にまたがる地域です。

昭和10年、泉北郡鶴田村と泉北郡北上神村(きたにわむら)が合併しました。町名をつけるとき、昔から和泉の国と言われていたところであり、新しいまちの誕生を祝って、福々しい泉の町、泉のようにこんこんと福の沸く町を願って「福泉町」と名づけられたそうです。

片蔵(かたくら)・富蔵(とみくら)・高蔵寺(たかくらじ)

石津川の上流に位置するこのあたりは、陶邑窯跡群の中心にあたり、須恵器製品や資材・燃料の運搬に最適の立地でした。この付近に建てられたと考えられる、須恵器製品の貯蔵のための倉庫群、「くら」が地名の由来になったといわれています。

一説によると、日本書紀に見える「桜井屯倉(みやけ=大和朝廷直轄の倉庫)」は、片蔵の桜井神社の付近ではないかと考えられています。

また、高倉寺(高倉台2丁)はもともと「大修恵院(だいすえいん)」、「陶(すえ)の寺」といい、須恵器との深い関わりがうかがえます。

※高蔵寺(町名)は大部分が高倉台に変わりました。

釜室(かまむろ)・岩室(いわむろ)

「室(むろ)」というのは、山の岩間の洞穴のことで、「蔵」の意味もあります。須恵器製品などを、室に保管したのではないかと思われます。

また、釜室の「釜」の字は「窯」の意味もあり、内部が室になった須恵器窯そのものを示す地名とも考えられます。

和田(わだ)

江戸時代には和田村という村でした。

昔、「和田」という字は「にきた」「みきた」と読まれることもあり、石津川支流の和田川、和田谷に沿って、古代には和田(にきた)郷、中世には和田(みきた)庄、近代では和田谷五ヵ村が成立しましたが、和田村はこちらには含まれていません。

中世、和田村には豪族の和田氏の居城があった伝えられており、それに由来する地名かとも考えられています。

ただし、和田氏の中心居住地は、現在の美木多上のあたりだと推定されています。

美木多(みきた)

明治22年4月、町村制によって、大森・上・檜尾・別所の村々が合併しました。

そのときに、このあたりは山が多く、美しい木が多いというところから名づけられました。

美木多村は和田谷という地域にあり、「みきた」という音は、「にきた」「みきた」とも呼ばれた「和田」の美称です。

大庭寺(おばでら)

大庭寺にある来迎寺(らいごうじ)は、行基の開基である「大庭寺」が前身であり、地名は、この寺名が由来と考えられています。

大庭寺は大庭造(おおばのみやつこ)の菩提寺と言われています。

鉢ヶ峯寺(はちがみねじ)

空鉢仙人の飛鉢之法などから天智天皇による勅願寺の建立が行われたこと、山号の鉢峰はこの飛鉢を埋めた峰であることに由来することが、「鉢峯山長福寺縁起」に記されています。

宮山台(みややまだい)

町内には多治速比売神社があり、多治速比売神社の周囲にある宮山にちなんでいます。

現在、宮山は荒山(こうぜん)公園などになっています。

竹城台(たけしろだい)

かつて多くあった竹林と、住区のすぐ西に隣接する小谷城跡によります。

若松台(わかまつだい)

若松台にある大蓮池周辺に松林が多く、古くは「若松之荘」と呼ばれたところから、名づけられました。

三原台(みはらだい)

地区内にあった「三田原」という地名から文字をとりました。

茶山台(ちゃやまだい)

茶畑が点在し「お茶山」と呼ばれていたところから、名付けられました。

高倉台(たかくらだい)

行基四十九院のひとつ「大修恵山高倉寺」があることによります。

高倉寺(高蔵寺)があり、周辺地域が「高蔵寺」と呼ばれていたところから、名付けられました。

晴美台(はるみだい)

ニュータウンの中で最も高い丘陵で、見晴らしが良いところから名づけられました。

槇塚台(まきつかだい)

地区内にもともとあった通称で、槇の木が多かったことと、陶器山七不思議の一つ「黄金塚」にちなんだ名です。

桃山台(ももやまだい)

造成前、丘陵一帯に桃が栽培されていたことから名づけられました。

原山台(はらやまだい)

地区内の地名からとった名です。

庭代台(にわしろだい)

造成前にあった集落の名からつけられました。周辺地域には「にわ」のつく地名が他にもあります。

御池台(みいけだい)

「御池山」という旧地名にちなんでいます。

赤坂台(あかさかだい)

「赤坂」という小字の名からつけられました。

鴨谷台(かもたにだい)

「鴨谷池」にちなんでいます。

城山台(しろやまだい)

南北朝時代の武将楠木正成の配下であった和田一族の山城(和田城跡)があったことから、名づけられました。

新檜尾台(しんひのおだい)

「檜尾」は現光明池地区の大半を占めていた字の名です。

参考資料:堺市サイト

https://www.city.sakai.lg.jp/minami/shokaimiryoku/kunoshoukai.html

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/jutaku/jukyohyoji/chimeiyurai.html

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」※

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」について

堀田暁生編「大阪の地名由来辞典」(東京堂出版)は、大阪府内の地名の由来を記した本です。

当ページでは、こちらの本も参考にさせていただきました。

由来だけなく、地名の変遷や、どんなところだったのか、昔の文書でどのように書かれていたか等、とても詳しく紹介されています。

現存する地名だけでなく、今は無き地名もピックアップされています。

堺だけでなく府内全域の地名をまとめたこの本は、とにかくとても面白いので、地名や変遷に興味がある方にはオススメの1冊です。

|